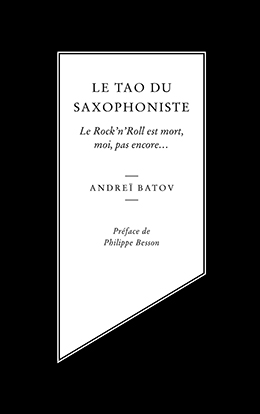

Andreï Batov

Le Tao du saxophoniste

Philippe Besson

La littérature russe est née à Saint-Pétersbourg, avec Pouchkine, elle y a grandi, avec Dostoïevski. Quand Andreï Batov est venu au monde, la ville avait perdu son nom, elle s’appelait Leningrad. C’était au temps des monarques communistes et de la propagande. Et puis l’URSS s’est effondrée comme un château de cartes, a été démembrée comme un cadavre. Saint-Pétersbourg, qui « au printemps s’enfonce dans la torpeur et ressuscite en agonisant », dont le « visage, ridé par le sillon des canaux, se déplisse sous l’effet du soleil encore timide » a eu droit à une seconde naissance. Les hommes, quant à eux, dans leur grande majorité, ceux qui n’étaient pas acoquinés avec le nouveau pouvoir corrompu, ceux qui étaient « engoncés dans le carcan des événements » n’ont pas eu d’autre choix que de sombrer dans l’extrême précarité. Et à envisager l’exil, pour espérer trouver un salut. « Le Tao du saxophoniste », à sa façon, ne raconte pas une autre histoire. Et pose une question : est-on certain précisément que le salut viendra de l’exil ?

La littérature russe, toujours elle, nous a offert des personnages fiévreux, excessifs, incertains, ballotés, happés par des aventures qui les conduisent aux confins de la folie, au moins de l’absurdité. Andreï Batov, en dessinant le portrait d’un musicien « à la belle gueule, au teint mat » et à la santé fragile, buveur invétéré, vaguement anarchiste, passant de femme en femme, voguant de la mélancolie à l’excès, marche résolument dans les pas de ses illustres aînés et ajoute à cette galerie de portrait un héros « au sang bouillonnant qui perd de sa vigueur sous le climat froid et humide. »

Disons également, dès maintenant, que ce héros lui ressemble et on devine que cette ressemblance n’est pas totalement fortuite. Du reste, on ne cesse de se demander, à la lecture, où se loge la vérité, où se niche la fiction. Quelle est la part d’autobiographie et celle du roman. Cette incertitude nous plonge dans l’effroi car si ces choses qu’il nous raconte sont réellement arrivées, alors Batov revient de l’enfer. Si elles sont le produit de son imagination, alors cet homme a un talent fou pour le récit d’aventures.

Cet emprunt à sa propre expérience, quel qu’en soit le degré, permet en tout cas à son récit d’osciller en permanence entre le meilleur de la tradition et une absolue contemporanéité.

La tradition ? Les beuveries à la vodka, le vacarme enfumé des cabarets et des bordels, la musique comme exutoire, les cauchemars qu’on « partage pour s’en libérer », la mauvaise conscience, la revendication de liberté (« je jurais que je ne laisserais plus jamais personne danser à ma place »), les secrets enfouis et révélés, la quête de sens, l’enfermement, le pas de deux avec le danger, la neige tourbillonnante.

La modernité ? « La soif insatiable de voyager », la première guerre de Tchétchénie, les postes-frontières et les barrages de police, le contre-espionnage, les camps et l’embrigadement idéologique, les mafias et les mercenaires, la Chine comme un nouvel Eldorado.

Et au milieu de tout ça, le pays ouïghour, décrit comme jamais peut-être, tout en monts enneigés et en chausse-trappes, en splendeur et en laideur, siège d’une expédition dangereuse et ubuesque, qui fait s’interroger sur sa propre résistance mais surtout sur la valeur de la vie et sur « la folie d’avoir refusé la chaleur du corps » de la femme aimée, de s’être « privé de son odeur d’absinthe âcre et tenace, d’avoir recherché des caresses éphémères. »

On a beau découvrir les vertus inattendues du sang de serpent, à la fin on est confronté à une immense solitude, de celles qui font composer des poèmes :

« Je me balade seul

Au cœur des montagnes

Affecté par un ennui sauvage

Mon âme s’envole vers vous

Dans la noirceur d’un nuage

Mais je me sens toujours

Aussi seul »

Il faudra emprunter beaucoup de routes cabossées, de sillons escarpés, de chemins détournés, contourner beaucoup d’obstacles pour revenir à soi. Et pour admettre l’exactitude de la pensée d’Epictète : « Notre perte et notre salut sont en nous-mêmes. » Une existence, au fond, peut se résumer en une trajectoire : Leningrad-Saint-Pétersbourg-Bichkek-Urumchi-Saint-Pétersbourg.

Je ne peux que vous inviter à ce singulier voyage, semé d’embûches, où la mémoire est une flamme qui réchauffe et brûle, où le quotidien est un combat, et dont l’issue est une forme de révélation.

Nul autre qu’un russe déraciné et un peu fou ne pouvait nous le conter.